一、基礎知識

一、 基礎知識 在設計禽舍或畜舍時,溫度狀況、空氣品質、光線、噪音、離子濃度及其族群群聚程度等都是很重要的因素。像熱環境影響動物的散熱;光線影響光週期反應;空氣品質、噪音、離子濃度與群聚程度影響其強健性與產量。 動物的生產力(長肉、下蛋、產乳、長毛或繁殖)及所給與的飼料的利用效率和熱環境有著密切的關連。對恆溫動物而言,在最佳的熱環境下由進食的飼料中所獲得之能量扣除維持正常的身體機能所需的能量,其結餘(用在生長繁殖上的能量)為最多。此所謂最佳的熱環境通常以有效溫度表示,此有效溫度值為乾球溫度、濕球溫度、風速與輻射量的函數。

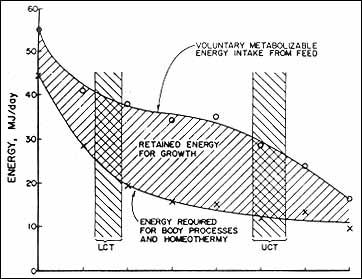

圖 1

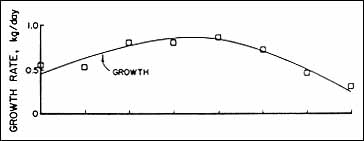

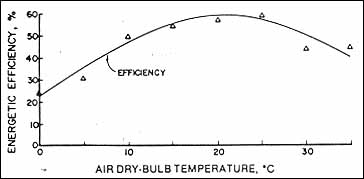

所示為量測豬隻生長所耗能量 (1a)、生長速率

(1b) 與飼料利用效率 (1c)

三者對空氣溫度的關係,如圖所示在 15 ∼

22 ℃的溫度範圍內會有最佳產量與效率。換言之,豬舍的設計便要依照此需求才能獲得最佳效能。但稍微超出或低於此範圍亦無大礙,此無大礙的範圍即為圖

1a 之最佳範圍兩端的上下限範圍,換言之,溫度範圍在

10 ∼ 25 ℃之內都是可接受的。 由圖 1

可知,最佳熱環境並非只存在於單一某有效溫度值,

而是某一有效溫度範圍,動物在此區內的環境有較好的表現。研究者更發現此區域和獲利峰點相符合(即維持環境狀況在此區域內可增加獲利)。

圖 1

所示之資料可提供吾人配合氣象資料做環境選擇與設計時之參考。唯,有其它研究顯示群居或獨居、餵食方式與地面型式會使下限值變動

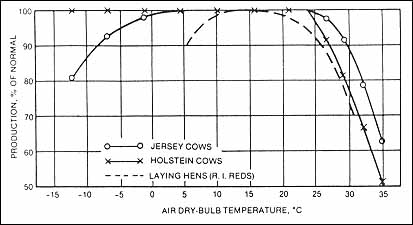

5 ℃之多,所以在設計時需留意此差別。 臨界上下限溫度值取決於動物種類、品種、年齡、重量、性別、餵食量與飼料種類、先期狀況、寄生蟲、病害及空間配置、哺乳與群聚情形,另外也和環境的物性有關。每隻動物的臨界上下限溫度值都不太一樣,目前可供參考的資料都是針對群居的整體來考量,事實上這些都是統計值,會隨著與時間有關的因子而改變。不同動物,甚至同一動物不同品種的適宜區皆可能不同,如圖

2 所示娟姍( Jersey)乳牛的範圍在 0 ∼ 25

℃,荷蘭( Holstein )乳牛則在 -12 ∼25

℃,蛋雞則在 10 ∼ 20 ℃內。

舒適的環境狀況大都是由溫度的高低來決定,因為動物體顯熱排放的大小受到皮膚與大氣的溫度差影響很大,濕度及風速有時可加入計算來求得有效溫度值。

在中溫或高溫的氣候下,濕度的提高會嚴重限制動物體的顯熱排放功能。低溫時,相對濕度的影響則很小。

風速(空氣流動的程度)在顯熱的排放上是較次要但也是不可忽視的影響因子,其影響程度會隨著動物之品種與年齡而有不同(將風速由

0.125m/s 提高到 0.25m/s 時,對未滿 8

週大的仔豬而言並無多大降溫效益,反而增加其獲病之機率,如因受涼引起之下痢)。

將動物眷養在封閉環境中會改變其內的空氣成份,例如降低氧氣,增加二氧化碳與水份濃度;廢棄物(屎尿)的分解則增加沼氣、硫化氫與氨氣的濃度;動物的活動與空氣的流動則會增加由飼料與地面而來的懸浮微粒。一般而言,充份的通風(內外空氣交換)以帶走過濕的空氣可同時帶走那些會刺激動物呼吸系統的灰塵與有害氣體。

其它需考量的環境因子尚包括:空間的需求、地面或地板的型式、光線、飼料與水份的需求、動物的運搬與廢棄物處理。簡言之,禽畜舍的環境設計與控制需針對環控對象之需求,且必需做整體的考量。

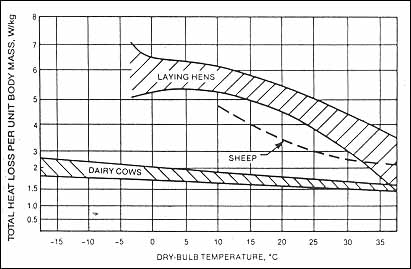

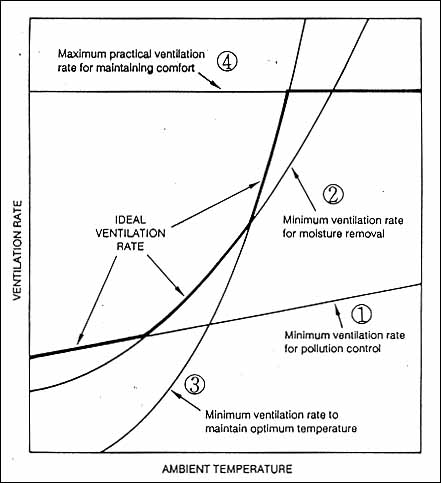

(一)生理調節系統 動物本身都擁有明顯且穩定的控制系統(Scott 等, 1974, Tienhoven 等, 1979 ), 縱使在環境或營養成份等各方面有很大差異,動物體皆有控制本身的血壓、血液成份、身體溫度、呼吸作用與心臟血液輸出的本能。此種生理調節系統可因應不適情況作出適切的反應以確保動物的生存。 動物體內的生理調節系統中與禽畜舍環境設計直接相關的是其恆溫系統。動物藉此來調節自己適應外在的熱環境。動物體產生的熱量靠著呼吸作用及暴露在外的皮膚加以散熱來調整體溫,此一控溫系統對眷養的動物而言是閉迴路系統,可依分析閉迴路控制系統的方法來分析它。 (二)熱量產生 在 1950 與 1960 年代有多位學者針對多種動物維持存活所需之最基本需求做量測( Yeck 與 Stewart, 1959, Longhouse 等,1960, 1968, Bond 等, 1959 )。此些資料基本上只具學術價值,對業者與禽畜舍之設計工程師而言並不適用。對吾人較有用者為在正常新陳代謝作用下的熱量產生情形,包括潛熱與顯熱。經過三十年來的研究,對大部份家禽、家畜而言,這類資料已相當完備。 圖 3 與圖4 所示即為家禽與家畜在不同乾球溫度範圍內每公斤體重之散熱率,其中圖 3 為已成熟具生產力之蛋雞、羊與乳牛;圖 4 則為成長中的雞(實線)與豬(虛線)。

由尿液、糞便、溢出水與清洗所產生的液態廢棄物會影響禽畜舍內的顯熱與潛熱比( ASAE, 1987 )。殘留在地表的水份愈多,就需要愈多動物身上的體熱或畜舍內的加熱系統來蒸發這些水份。而蒸發後的水汽又需要通風系統來移除以避免在室內各種表面或設備上凝結。室內濕度超過 80 ﹪便會影響健康。 沖洗地板或對動物超量用水會增加 1/3 潛熱的產生, 相對應於每頭動物,其顯熱產生量即相對地減少 (ASAE, 1987 )。 禽畜舍內使用整片的地板面和條狀地板且下方為廢棄物暫存區者相比,後者可減少室內水汽約 35 ﹪。若整個禽畜舍都使用條狀地板,則水汽產生率更可低 50 ﹪,所以所需的通風率可降低,但若超量用水則需要的通風率又需提高。 動物體產生熱量的速率主要視環境、動物品種與大小不同而異(Brody 等, 1945 ); 其同時會隨著動物本身的活動與進食時間不同而異,且會隨著特殊情況的發生而每天有不同的變化(譬如患病時)。禽畜舍的型式及廢棄物處理的方式亦會影響顯熱轉變為潛熱之程度,其影響有時會大於 50 ﹪。 另外,研究顯示動物的表現和遺傳有很大的關聯,譬如含脂肪高的豬種比量低者成長快很多, 但後者在餵食上較有效率( Bereskin等, 1975 ), 閹豬(小公豬在成熟前加以去勢)之食量比小母豬(尚未生產過者)多 6 ﹪,而生長速率快 7 ﹪。 基於品種的改良,

動物的成長率及飼料效率皆會有所增長,

如1962 年至 1977 年豬隻的平均成長率增加了

70 g/ 日,密蘇里豬(Missouri hog )的飼料效率也改善了

15 ﹪。 所以系統設計相關的基礎資料應持續調查並定期更新,繼續沿用舊資料將導致系統設計之偏差。

(三)散失到環境中的熱 動物可藉由物理及化學調節作用而將由身體轉移出去的熱量控制在某一程度內。環境溫度低時,體內新陳代謝加強,增加熱量的產生而補償散失到外界的熱量( Brody,1945 )。 這種化學調節作用使餵食失去效用,即無法增肉或增加蛋、乳等之產量。同樣環境下,物理調節作用也會發生效用,如皮下微血管的血液循環降低,毛髮或羽毛會豎立,甚至動物們會聚成一堆來減少顯熱的損失。相反地,當環境溫度高時,反向地生理反應便發生以允許熱量能順利散逸到環境中。除此之外,當顯熱的散失難行時,藉由蒸發作用來散熱就逐漸增加,此時空氣中的濕度便成為一重要因子。因為熱量產生是生長所必要的,所以若這些熱量不能散逸出來則飼料的消耗便會減少(食慾不振之故),連帶地影響生長與繁殖。 大部份眷養的家禽與家畜,其顯熱是經由皮膚所排放。家禽、羊與豬等是藉由呼吸作用來排除潛熱,而牛與馬則是藉由皮膚來排除潛熱(流汗方式)。血液將新陳代謝產生的大部份熱量送至皮膚或肺,後者則利用肺泡內黏膜層的蒸散作用將熱帶走。吸入肺的氣體到達肺泡時已被加熱成接近體溫,且此時應已接近飽和含水狀態,呼出的氣體與部份未深入肺部的氣體混合後排出,所以不會是飽和狀態,尤其是有受熱緊迫的時期。少部份熱量經由吞嚥食物與喝水帶走,最後隨廢棄物排出。 影響到動物熱量排除的設計考量因子有:空氣溫度與濕度,蒸汽壓,空氣流通性,畜舍結構與尺寸與材質,各個表面(指可能與動物有熱量交換的所有表面)的溫度、熱傳導係數、放射率與吸收率等。

(四)週期性現象 動物身上的生物感應裝置可感應到環境的狀況及其改變。大自然有諸多因子不需或只需簡易的工程控制就會有週期性地變化,如:溫度、壓力、光、養份、寄生蟲、磁場、離子化程度等。

1. 光週期性 光線可能是最早被發現且最重要的會影響繁殖的環境因子(Farner, 1961 ), 其效益隨著動物的種類與年齡之不同而有很大的不同。不管有或是沒有光,某些動物均可維持健康生長(如成長中的豬),但對其它動物而言,光的管理是相當重要的。研究結果顯示:

2. 溫度週期性 有多位學者針對動物受環境溫度週期性變化之影響做過調查,家畜如牛(

Brody 等, 1955,Kibler 與 Brody, 1956 ),豬(

Bond等, 1963,Nienaber 等, 1987 )與家禽(

Squibb, 1959 )等。其結果在動物間稍有不同。由牛隻與豬隻身上散失的熱量可由環境溫度的日平均計算而得,其在畜舍設計中環境冷熱負荷之計算上頗有幫助。另外,環境溫度的大小差異在

10 ℃以內時,產量隨日平均溫度之大小僅有小的差異(

Squibb, 1959 ),超出此範圍時,產量會比預期來得低。 (五)空氣成份與污染 污染現象值得重視,因為它易使動物患病或表現異常,同時也會危害到作業員工的健康。一般的家畜對空氣污染的忍受度比人類高,但是當動物在承受緊迫的狀況下(像新生幼畜、高熱或低溫、營養不足或生病時),只要有少量程度的污染即可能造成危害。 美國職業安全與健康局依據每週 40 小時的工作時間訂出一套保障作業人員安全的最低空氣污染暴露標準(表 1 )( OSHA, 1985),若持續處於污染環境中低於每週 40 小時則忍受程度將可提高,反之則減少。此污染暴露標準尚具有累加性,譬如一個人處在最大污染標準 75 ﹪的環境中,便不能再忍受有超過 25 ﹪的其它污染。 表 1. 每週工作40小時之作業人員的最低空氣污染暴露標準

OSHA, 1985 標準 禽畜舍中的主要污染有:來自飼料的懸浮微粒與動物皮膚、毛髮與羽毛掉落的懸浮微粒,寄生在呼吸道或排泄物中的病原性與非病原性微生物,各種不良氣體。可隨呼吸作用吸入的懸浮微粒粒徑約為

0.5 ∼ 5 微米(μ m )。

而比較需要注意的不良氣體為氨、硫化氫及一氧化碳。

1. 懸浮微粒及微生物 隨著動物活動量增加或空氣流動而擾動那些已靜止的懸浮微粒,使得懸浮微粒量增加。牛舍內空氣中飄浮的微生物主要是由牛隻排出的糞尿或咳嗽所產生(

Van Wicklen 與 Albright, 1987 ), 氣體則是由動物的新陳代謝作用與厭氧菌分解廢棄物所產生(

Muehling,1970 )。 懸浮微粒的主要危害在於其為許多微生物與不良氣體的傳播媒介,且會擴大動物對其它污染的反應,量多時會加重肺的負擔,附著於懸浮微粒上的微生物有很多種會影響到動物的正常行為。肺炎與其它呼吸道的病原菌會經由空氣在動物間相互傳染,就算是非病原菌如果量夠多時也會危害到動物體免疫系統。患病的動物對細菌更加敏感,正常來說,通風系統如果能有效移除空氣中的濕氣,就可解決由空氣傳播細菌的危險,

但在冬季時,

通風不佳的畜舍污染狀況將惡化(Bundy, 1984

)。 Hillinao 等( 1992 )建議在密閉且擁擠的牛舍中使用空氣過濾設施可避免肺部病變的發生。

空氣中的懸浮微粒與微生物已經證實和牛、豬、馬、家禽等的呼吸道疾病息息相關。

肺炎與痢疾等傳染性疾病導致牛舍中小牛有

20∼ 80 ﹪的死亡率,以冬季通風不佳的密閉畜舍為最嚴重。家禽的許多呼吸道疾病亦多藉由病原菌所傳染,

其傳播能力可遠達 50km,且長達數月之久(

Siegmund,1979 )。 1985

年喬治亞州境內有超過120

萬隻雞由於呼吸道疾病而判定需銷毀( NASS,1986

)。在養豬業來說,呼吸道疾病的防治亦是一項龐大的花費,豬感染地方性肺炎的機率為

30 ∼ 75 ﹪, 此相當於每年需花費 2 億美元的成本(Armstrong,1982

)。 2. 不良氣體 氨氣經常在豬舍及禽舍中引起相當嚴重的污染問題,

只要有 50mg/kg ( ppm )的濃度就會減緩豬隻的生長速率(

Curtis, 1983),且許多研究者認為在 15 ∼ 25

ppm 的濃度就足以危害到健康。部份生理學家與獸醫建議將濃度控制在

5 ∼ 10 ppm 之間( Donham,1987

)。當氨氣濃度高到 60mg/kg

時不但降低了雞隻生長速率與飼料消耗,

且會增加視覺與呼吸道上的問題( Carr 與

Nicholson,1980 )。

禽畜舍內氨氣濃度受通風速率、清潔衛生作法與廢棄物處理方式的影響,若每月能做好清除工作,則一般對濕氣的通風控制可有效地將氨氣濃度控制在

10 ppm 以下。另外需注意屎尿等廢棄物不可堆積超過一個月。 硫化氫主要是從廢棄物中產生,當液態廢棄物受到震動或廢物處理系統中的有毒氣體滲出到畜舍中時,對動物會有毒害的危險,一旦停留在廢棄物暫存區(通常在畜舍地板下)內的有機物料受到擾動時,硫化氫的污染有可能達到致死的濃度,所以要有額外的預防措施以確保通風系統能有效地將此污染帶走。

一氧化碳的產生通常肇因於加熱或通風設備的使用不當,許多加熱器通常沒有通風系統,如果又碰上畜舍內的環境是有腐蝕性的,則設備就更加容易損壞。所以加熱器應將廢氣向外排放,或者加裝感測器以確定加熱系統有完全燃燒不致產生一氧化碳。此問題在本省則較少見,但有透過燃燒方式加熱的所有禽畜舍皆應留意此問題。

(六)空氣污染防治對策 唯有藉著正確的通風設計與管理才能有效控制空氣污染。冬季因為想要保溫, 所以儘量保持低通風率, 所以造成高濃度污染問題(Sutton 等, 1987 )。懸浮微粒可用沉淨裝置、旋風分離裝置、纖維過濾器與靜電沉淨方式加以去除( Bundy, 1986 )。 透過適當的廢棄物處理系統,飼料中添加脂肪及降低禽畜與人的活動亦可有效控制污染,另外也建議作業員戴上口罩來保護自己。 當通風設施因停電或故障而停止運轉時會導致空氣中的污染、濕度及熱量的累積、此不良環境極可能危害到家禽的存活,故建議要有緊急發電裝備並在重要的通風設備上加裝警報系統。 在空氣中充入陰離子可有效降低污染與殺死細菌,但前述優點對環境中的動物是否就有好處?

在學界尚無定論。研究顯示並不能確定這是由於空氣被淨化,血液中的

pH 值改變,呼吸道中纖毛受影響或者只是一種鎮靜作用。有些研究者認為陰離子會延長懸浮微粒在呼吸道內的停留時間,

所以充入陰離子並沒有多大好處( Janni 等,1984

)。 儘管離子化方法在成效上仍有爭議,以下仍然介紹幾種常用的產生陰離子的方法,包括:熱離子化法、α粒子放射法及高壓電暈放電法。當放電點均勻分佈在離子化區域內時,以最末者之效果為最好。此法可避免臭氧與氮氧化物的產生,此二者只要區域內有一處有足夠的離子即可,也可避免離子附著在懸浮微粒上後產生中和作用。因為帶靜電的懸浮微粒生成,會沉降在地表面上,所以整個禽畜舍就像空氣清淨器一般,空氣中微生物與懸浮微粒可下降

50 ﹪或更多。 (七)禽畜舍環境控制 禽畜舍內的熱環境與空氣品質是禽畜舍內動物所承受的兩大緊迫因子,前者與空氣溫度、濕度、風速與周遭環境的表面溫度等相關,後者則和懸浮微粒量、微生物量與污染氣體等相關;其均與禽畜舍內通風系統的設計息息相關。禽畜舍內動物之健康程度、期望的產量、飼料的利用等都與通風系統設計之好壞直接關聯。 McFarlane ( 1987 )發現氨氣、熱、噪音、疾病與鳥喙的修剪對雞的飼料使用效率與每日的成長率具線性累加的效果。然而,不論這些緊迫因子是否能做線性相加,這都是個值得研究的領域。 禽畜舍環境控制的項目不外乎溫度、濕度、光度與不良氣體等四大項。光度上可透過人工補光來達成,不良氣體通常需靠內外的空氣交換,即所謂的通風方式來將不良氣體如二氧化碳與氨氣等之含量減至最少。濕度的大小亦可透過通風方式來調節。

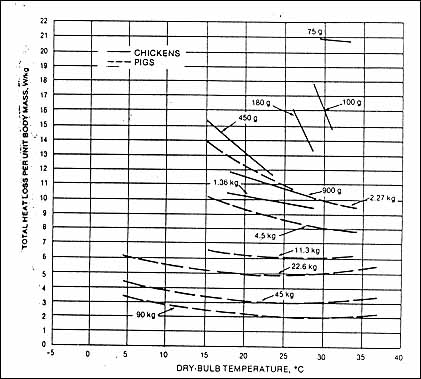

在控制上可依據允許的不良氣體之上限(圖

5 曲線(1))、濕度之上限(圖 5

曲線(2))與室內溫度(圖 5

曲線(3))之最下限求出不同室外溫度下各自的風量率。

三者相比較取其最大者即為系統之最小風量需求(圖

5 之粗線)。

再根據允許的室內外溫差值計算最大風量需求(圖

5 最上方之水平線)。

若通風系統的風量可做無段調整,則系統之最適風量即為因應外界氣溫值(橫座標)在較粗之折線上所對應之風量值(縱座標)。

若通風系統的風量僅能依幾段調整,則系統之最小風量需求為曲線(2)與(3)之交點,假設同溫度下之曲線(1)之值低於此交點。

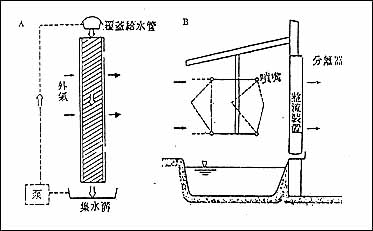

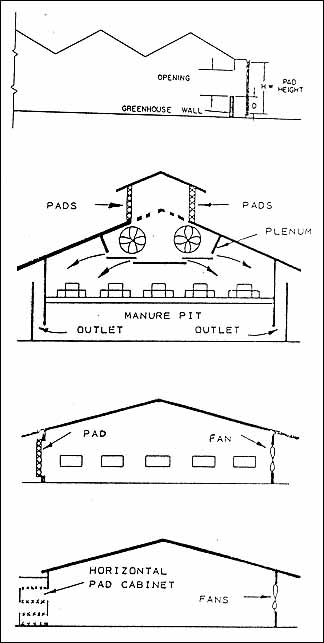

在本省,通常所謂的環控就僅指溫度控制一項,又由於本省高溫期長達八個月,高溫多濕的環境對畜舍內的動物常會造成熱緊迫影響其生理,所以降溫常被認為就是環控的代名詞,雖不中亦不遠矣。 為減緩動物所受到的熱緊迫,國內外均有不少研究發表,國外之研究偏向於密閉型畜舍的環控,採用之方法則不外乎自然通風、機械通風與蒸發冷卻三種 (ASAE, 1984; Foster 與 Down, 1986;Bottcher 等, 1988; Down 等, 1990; Moulsley and Randall,1990; Gates 等, 1991; Bottcher 等, 1991)。 使用風機可加強空氣之流動,提高內外空氣的交換率,達到降溫的效果。再者,畜舍中免不了都會有禽畜的排洩物,異臭撲鼻不僅令人不適,過量的氨氣更是對人畜兩害,使用風機可將室內的不良空氣減至最少。 本省常見的只具遮雨功能之完全開放型禽畜舍,不論是靠自然通風或機械通風的方式其最低溫為同於大氣溫度,本省之高溫期長達八個月以上,機械通風方式常常不敷使用,就算可降至與外溫相同,其溫度仍然偏高。表 2 所列為本省近十一年來各地之最高氣溫。 加濕(蒸發)冷卻方式為進一級的降溫方式,常見者有風機濕簾( 水牆或水簾 ) 法 (Fan and Pad) 與風機水霧法 (Fan and Mist),此法最常見的配置方式為在禽畜舍之一端安裝水牆或噴水管路,而在另一端安裝風機(圖 6 )。圖 7 所示為其它的安裝方式。此種方式僅能應用於密閉的禽畜舍,以本省大多數禽畜舍而言,僅有整套進口的自動化蛋雞舍採用此方法。雷( 1993 )針對水牆在蛋雞舍之應用做過詳細量測,其結論認為此法在本省並不適用,建議先以乾燥劑除濕,再讓此較乾之空氣通過水牆降溫後進入雞舍,唯,此法在經濟效益上仍有待評估。 表 2. 本省各地十一年中之最高日總平均氣溫與絕對最高氣溫

資料來源:中央氣象局各測站十一年(1981-1991)之逐時資料 基本上,使用風機濕簾法或風機水霧法需要將原建築改為密閉的需求為此系統在推廣上的致命傷。一般的禽畜舍多為完全開放式或半開放式建築,上述方法無用武之地,要想降溫,便得另尋他法。

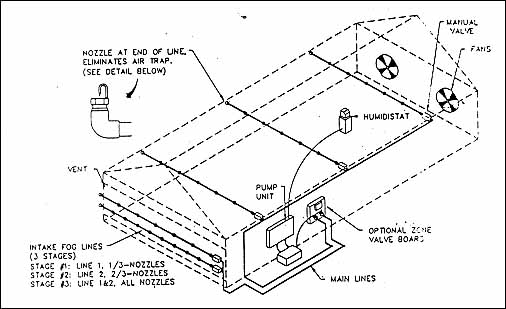

風機微霧法( Fan and Fog

)也是利用蒸發冷卻原理來降溫,其所產生之水霧顆粒一般為

0.01 ∼ 0.05mm ( 10 ∼ 50 μ m

),是以水霧由噴嘴中噴出之後,在下落抵達動物體之前通常便已近乎100%

的有效蒸發。 風機濕簾法與風機水霧法之水牆與水霧產生設備通常只安裝在密閉畜舍之一側,是以無可避免的室內會有溫度梯度的現象。

風機微霧法通常有多重『水線』(圖 8

),有較佳且均勻的降溫效果。設計良好之風機微霧型降溫設備可將室內溫度降至同於原室內空氣的濕球溫度值,且室內的動物不會感受到水珠的存在。

風機微霧法為一可行的降溫方法,其最大優點在在不要求禽畜舍必需保持氣密。傳統上,其造霧方式係透過高壓強迫水通過微細之噴嘴而形成,由於其使用的噴嘴孔徑非常小,其對水質之要求較高,且系統需維持在 30 ∼ 35 大氣壓或以上;基於高壓之需求,管路之材質與噴嘴品質之要求均較高,換言之,成本提高。需有水質的處理與成本的居高不下為推廣上的兩大致命傷。 筆者研究牛舍降溫所使用的旋轉離心式造霧裝置,其降溫原理與風機微霧法相同,

其產生之水霧顆粒大小約在 45 微米(μ m

),其對水質之要求不高且更為便宜,應可廣為推廣。此系統之詳細介紹請參見「紓解熱緊迫之對策」一節。

(八)控制系統 簡易的控制應至少包括溫度與濕度兩項環境因子,恆溫調節器與恆濕調節器為常用的基本元件。進階者可使用可程式控制器或個人電腦,將多種環境因子的現狀透過感測元件將訊號送至中央主控單元,透過控制策略做判斷,再送出控制訊號至環控設施上執行動作達到中央整體監控之目的。 |